Es grünt so grün

Mehr Leben auf kleinem Raum: Balkonideen für mehr Artenvielfalt

Der Balkon ist nicht nur ein idealer Ort, um die Seele baumeln zu lassen, mit moderatem Aufwand lässt sich hier auch ein Stück Natur schaffen. Wie es mit einer biodiversen Begrünung klappt, die auch Insekten zum Fressen gern haben, erklärt Biologin Sabine Tschäppeler.

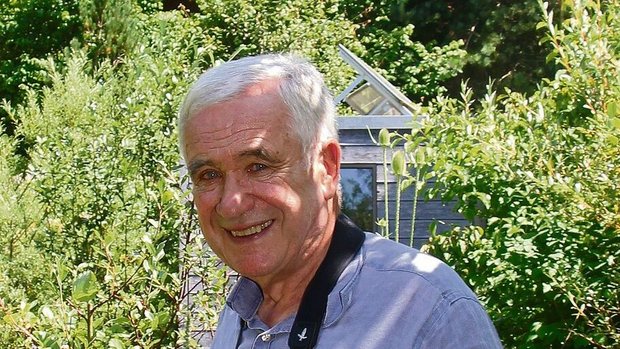

Die Co-Autorin des Werks «Praxishandbuch Stadtnatur – Biodiversität fördern im Schweizer Siedlungsraum», die selbst einen dicht bepflanzten Balkon hegt und pflegt, staunt jedes Jahr aufs Neue, wie ihre grüne Oase zu pulsieren beginnt. «Biodiversität heisst Lebensqualität: Eine üppige Begrünung ist nicht nur eine Augenweide und ein Refugium für die unterschiedlichsten Insekten, sondern dank der klimaausgleichenden Wirkung der Pflanzen auch ein angenehmer Ort zum Verweilen», sagt Sabine Tschäppeler, Leiterin der Fachstelle Natur und Ökologie der Stadt Bern. Diese Stelle zeichnet seit nunmehr vier Jahren in der Bundesstadt biodiverse Gärten, Balkone und Nachbarschaften aus.

Ziel dieser Aktion: Menschen zu ermutigen, der Natur wieder mehr Platz zu geben und den rasanten Artenrückgang zu bremsen. Denn den städtischen Gebieten, in denen fast 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt, kommt eine wichtige Rolle beim Erhalt der Biodiversität zu: «Viele Arten finden im Siedlungsgebiet Ersatzlebensräume für Habitate, die in der traditionell bewirtschafteten oder natürlichen Landschaft typisch waren», schreiben die beiden Verfasserinnen des 250-seitigen Praxishandbuchs «Stadtnatur». Um dem Artenschwund entgegenzusteuern, zählt jede Initiative und jeder Quadratmeter rund um den eigenen Wohnraum.

Vielfalt statt Einfalt

Wie beginnen, damit mehr Natur auf dem Balkon Einzug hält? Das Praxishandbuch liefert mit vielen Tipps und Tricks zig Antworten. Tschäppeler fasst das Wichtigste zusammen: «Das A und O ist eine gute Planung.» Startpunkt: Die eigenen Bedürfnisse klären, die Aufenthaltszonen definieren, die Anordnung der Gartenmöbel und den etwaigen Eigenbedarf von Gemüse und Küchenkräutern festlegen. Selbst ein kleiner Balkon kann zu einem schillernden grünen Fleck mitten im Siedlungsraum werden, einen Trittstein zu anderen biodiversen Kleinflächen bilden und Wildbienen, Käfern, Schmetterlingen und Vögeln Nahrung und einen Vermehrungsort bieten.

Mit etwas Fantasie wächst ein kleiner Balkon wortwörtlich über sich hinaus, beispielsweise mit dem Einbezug vertikaler Flächen: Hänge-, Rank- oder Kletterpflanzen schaffen mehr Raum und Optionen, können aber auch Wände begrünen, als Sichtschutz dienen oder den Balkon ökologisch mit dem Dach oder dem Boden verbinden. Tschäppeler selbst sorgt mit Stangenbohnen, die in tiefen Kübeln auch auf dem Balkon bestens gedeihen, in ihrem biodiversen Universum im ersten Stock für grüne Auswüchse nach oben.

Doch Vorsicht: Bevor Kübel und Töpfe angeschleppt werden, sind baustatische Voraussetzungen abzuklären, können doch grosse Gefässe für ein erhebliches Mehrgewicht und Risse im Mauerwerk sorgen. In diesem Zusammenhang auch wichtig: Bäume in Kübeln zu pflanzen ist keine gute Idee – sie werden schnell gross und schwer. Auch der Standort verdient bei der Planung besondere Aufmerksamkeit: Es lohnt sich, Sonneneinstrahlung, Wind und Temperatur vor grossen Pflanzaktionen in Erfahrung zu bringen, um die richtigen Gewächse am richtigen Ort zu platzieren.

Gefüllte Blüten vermeiden

Doch wann fördert ein Balkon die Biodiversität? Laut Tschäppeler sollte mindestens ein Drittel der Gefässe mit einheimischen Pflanzen gefüllt werden. Solche für Insekten attraktive Setzlinge sind auf Wildpflanzenmärkten oder in der Wildstaudengärtnerei zu finden. Bei der Wahl der Pflanzen gilt überdies: Ein langes Blühangebot schaffen – vom Frühling bis in den Herbst hinein. Daneben sind vielfältige Lebensformen gut, also ein- und mehrjährige Stauden, Gräser und Sträucher. Ein Wildpflanzenmix in den unterschiedlichsten Farben und Formen und mit verschiedenen Blühzeiten schafft für Insekten und Vögel ideale Voraussetzungen. Aber auch Gemüse, Küchenkräuter und Zierblumen machen sich auf einem biodiversen Balkon gut.

Ideal sind Blumen mit ungefüllten Blüten. Das ist bei vielen klassischen Balkon- und Gartenpflanzen im Handel jedoch nicht der Fall: Gerade bei den weit verbreiteten Dahlien, Pfingst- oder Zuchtrosen und Geranien befinden sich im Zentrum der Blüte viele ineinander verschachtelte Blütenblätter – die Staubgefässe sind jedoch verkümmert oder von den Blütenblättern verdeckt. Diese Blumen locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge zwar mit ihren leuchtenden Blüten an, Nahrung finden sie darin aber keine. Ungefüllte Blüten, wie es sie auch bei Rosen und Co. zu finden gibt, freuen nicht nur die Insekten, sie sind auch wesentlich robuster als die überzüchteten, nektarfreien Sorten. Sehr attraktive Wildpflanzen sind laut Tschäppeler Glockenblumen, Natternkopf, Wasserdost oder das Echte Seifenkraut.

Die Berner Biologin hält auch Wildblumen-Saatmischungen für eine gute Option, um den Insekten ein breites Nahrungsangebot zu sichern: «Meine Blumenwiese im Topf ist anspruchslos, pflegeleicht und blüht im Frühling und im Herbst.» Was nicht den Weg auf den Balkon finden sollte: Pestizide, Insektizide und torfhaltige Erde, weil der Torfabbau wiederum zum Absterben der Vegetation der Mooroberfläche führt und damit die Biodiversität ausbremst. Auch auf Lichterketten oder Lampions sollte verzichtet werden, da sie die Lichtverschmutzung verstärken und Organismen belasten.

Bon app!Balkonpflanzen wie Kapuzinerkresse, Kornblumen, Borretsch, Gänseblümchen, Veilchen oder Ringelblumen fördern nicht nur die Biodiversität, mit ihren essbaren Blüten lassen sich auch Salate oder Desserts dekorieren und Tee oder Sirup herstellen. Auch Kräuter wie Basilikum, Oregano, Rosmarin, Salbei, Zitronenmelisse, Schnittlauch oder Thymian machen sich in jeder Küche gut und erweisen sich während der Blütezeit als begehrte Nektarquelle für Insekten.

Erfrischender ZwischenstoppGrosse Hitze im Sommer kann ein Problem für Insekten und Vögel werden, wenn kein Teich in der Nähe ist. Abhilfe schafft ein mit Wasser gefüllter Blumentopf-Untersetzer oder eine flache Schale. Ein aus dem Wasser herausschauender Stein hilft den Vögeln beim Landen und verhindert, dass Insekten ertrinken. Wichtig: Das Wasser sollte mindestens einmal täglich ausgetauscht werden, damit sich keine Krankheitserreger ausbreiten oder Mückenlarven entwickeln.

Was blüht wo?Auf der Webseite des Vereins Floretia, der es allen Menschen ermöglichen will, Biodiversität ungeachtet ihres Vorwissens und Budgets zu fördern, lassen sich mit wenigen Klicks die passenden einheimischen Wildpflanzen, Samenmischungen und Strukturen für den eigenen Garten oder Balkon finden. Postleitzahl und einige Details zum Standort eingeben und schon folgen Vorschläge für standortgerechte Wildpflanzen inklusive Pflegetipps und Bezugsquellen. floretia.ch

Nistplätze schaffenDie meisten Wildbienenarten nisten im Boden, andere in Pflanzenstängeln oder Hohlräumen von Totholz. Um Nistplätze für Wildbienen zu schaffen, steckt man abgeschnittene markhaltige Stängel (z. B. von Brombeeren) senkrecht zwischen die Pflanzen. Noch einfacher: Abgeblühte Stauden erst im Frühling abschneiden. Eine andere Möglichkeit ist es, mit einem mit ungewaschenem Sand gefüllten Topf einen Lebensraum für erdnistende Arten zu errichten.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren