Gehasst und geliebt

Australien tötet seine Kängurus

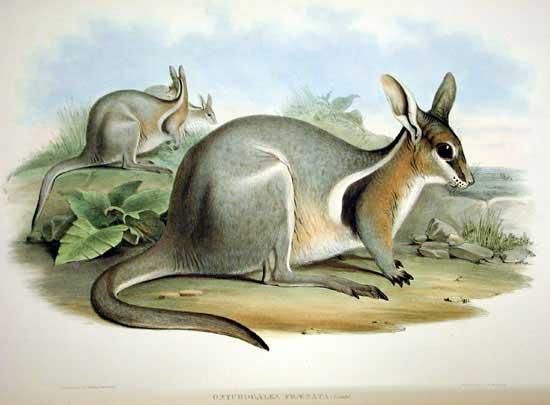

Das Symboltier Australiens schlechthin vermag den ganzen Kontinent zu spalten. Tierschützer kümmern sich um verletzte Kängurus, während die Regierung millionenweise Tiere zum Abschuss freigibt.

Der kleine Kopf eines Kängurubabys schaut blinzelnd aus dem Beutel der Mutter. Während sie sich seelenruhig bückt, um Gras zu fressen, streckt es seinen Hals und versucht, ebenfalls ein paar Grashalme zu erwischen. Als sich die Mutter kauend wieder auf die Hinterbeine stellt, nützt «Joey», wie in Australien die jungen Kängurus genannt werden, die Gelegenheit und wagt den Sprung in die weite Welt. Etwas unsicher steht es da auf seinen dünnen Beinen, sucht nach dem Gleichgewicht. Dann hüpft es zwei Runden rund um seine Mutter herum, überraschend schnell und wendig. Doch sein Ausflug in die Freiheit dauert nicht lange, bald springt es – wortwörtlich! – zurück in den Beutel der Mutter, Kopf voran.

«Kängurubabys verlassen den Beutel der Mutter mit ungefähr sechs Monaten zum ersten Mal, dieses hier ist sieben Monate alt», erklärt Garry McLean. Er ist Besitzer des «Horizons Kangoroo Sanctuary», einer Auffangstation für verletzte und verwaiste Kängurus, nahe der Ortschaft Agnes Water an der Ostküste Australiens. Angefangen hat der leidenschaftliche Tierliebhaber ursprünglich damit, angefahrene Kängurus aufzupäppeln, die er am Strassenrand gefunden hatte. Immer mehr Leute aus der Umgebung brachten ihm verletzte Tiere. So wurde der gelernte Handwerker auf einmal zum Kängurupfleger. Nun ist dies sein Vollzeitjob.

Süsskartoffeln für alle

McLean bietet hier zusammen mit seiner Partnerin auch Campingplätze für Wohnmobile an. Schön gelegen auf einem Hügel sieht man in der Ferne den Ozean glitzern, rund um die parkierten Campervans hüpfen Kängurus oder ruhen sich im Schatten aus, einige kommen neugierig näher und lassen sich streicheln. Zäune gibt es keine, die Kängurus können kommen und gehen, wann sie wollen. Zwei Mal pro Tag füttert McLean sie mit Süsskartoffeln. Hinter dem Haus auf der Veranda hängen Stoffbeutel, in denen verwaiste Kängurubabys aufgezogen werden. Sie müssen alle paar Stunden von Hand mit der Flasche gefüttert werden. Eine Menge Arbeit – und eine Menge Kosten. Das Camping soll helfen, diese Kosten zu decken; die 20 Franken pro Nacht gehen direkt an die Kängurus. Weitere Einnahmen hat die Auffangstation kaum, ab und zu trifft eine Spende ein, doch den Rest zahlt McLean aus der eigenen Tasche.

Unterstützung vom Staat kriegt er keine, im Gegenteil: «Einige Känguru- und Wallaby-Arten kommen an gewissen Orten in einer so hohen Dichte vor, dass sie der Landwirtschaft, den natürlichen Lebensräumen von anderen einheimischen Tieren und der Biodiversität schaden», schreibt das australische Umweltdepartement auf Anfrage. Dem stimmt David Lindenmayer zu, ein Umweltwissenschaftler an der Australian National University: «Die hohe Anzahl an Kängurus zerstört unser Ökosystem», sagt er. Hätten die Kängurus früher noch natürliche Feinde gehabt wie den tasmanischen Tiger oder Dingos, so hätten sie heute kaum noch Kontrahenten, weshalb sie sich so stark vermehrt hätten.

Deshalb schätzt die Regierung regelmässig den Kängurubestand und gibt jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Tieren zum Abschuss frei. Im Jahr 2015 wurden über 1,6 Millionen Kängurus getötet. «Das ist der grösste Massenmord an wilden Tieren, den es auf unserer Erde gibt», sagt Skyla Wagstaff von der australischen Organisation «Animal Liberation», die sich für Tierrechte einsetzt. Die Kängurujagd unterliegt zwar strengen Regeln, nur lizenzierte Jäger dürfen Kängurus mittels eines tödlichen Schusses in den Kopf erlegen. «Dies zu kontrollieren, ist allerdings unmöglich, da vorwiegend in der Nacht bei Scheinwerferlicht gejagt wird», sagt Wagstaff. «Kängurus bewegen sich schnell und unvorhersehbar, oft werden sie nur angeschossen und erleiden dabei schwere Verletzungen. Das ist grausam.»

Zudem hätten es die Jäger jeweils auf die grossen, starken Männchen abgesehen, da sie mehr Fleisch und Leder einbringen. Dies habe einen zerstörerischen Effekt auf die gesunde genetische Linie, monieren Tierschutzorganisationen. Lindenmayer hingegen bezeichnet diese Vorwürfe als übertrieben: «Die Zahl der zum Abschuss freigegebenen Kängurus liegt jeweils weit unter dem kritischen Niveau. Die Tiere auszurotten, wie einige Organisationen befürchten, ist unmöglich.» Natürlich sei er sich bewusst, dass auch illegal Tiere des Fleisches und Leders wegen getötet würden, «doch diese Zahl hat keinen signifikanten Einfluss auf die Gesamtpopulation».

Unterschiedliche Wertesysteme

Dennoch finden Tierorganisationen, dass die Keulung völlig überflüssig sei. «Kängurus vermehren sich nicht schnell, sie können nur ein Baby pro Jahr haben», sagt Wagstaff. Aus-serdem reagieren sie schnell auf Veränderungen. Ein Weibchen kann beispielsweise seine Schwangerschaft mehrere Monate unterbrechen, etwa bei einer Dürre. Der Embryo hört in dieser Zeit auf, sich zu entwickeln.

Für Lindenmayer liegt das Problem darin, dass immer mehr Kängurus in Stadtnähe leben. Gerade in der Hauptstadt Canberra habe es eine grosse Population an Kängurus. «Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann sehe ich in 40 Minuten locker über 200 Kängurus.» Dies störe viele Australier. Auf der einen Seite ärgern sich die Bauern, dass Kängurus dem Vieh das Gras wegfressen und den Boden zertrampeln. Auf der anderen Seite fürchten Autofahrer Kollisionen, da im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung diese Tiere am aktivsten sind – die fast zwei Meter hohen und bis zu 90 Kilogramm schweren Männchen verursachen so immer wieder schwere Autounfälle.

Tierfreundlichere Lösungen als Kängurus zu töten, sieht Lindenmayer nicht. Die Tiere von der Stadt weg hinaus ins Outback zu deplatzieren etwa, sei keine Lösung: «Kängurus verfallen in eine Schockstarre, wenn man sie einfängt. Davon erholen sich die wenigsten, sie können sogar daran sterben.»

Eine Möglichkeit sei es höchstens, den Bestand durch eine höhere Anzahl natürlicher Feinde in Schach zu halten. «Doch daran stören sich wiederum die Bauern, weil etwa Dingos auch gleichzeitig Schafe oder Kälber reissen.» Ausserdem würden Dingos Füchse angreifen, was wiederum einen negativen Effekt auf die Natur hätte.

«Schlussendlich geht es darum, was für Werte man vertritt», meint Lindenmayer. «Umweltwissenschaftler sorgen sich um das Ökosystem und sind für eine Kontrolle der Känguru-Population, damit nicht andere Tiere und Pflanzen darunter leiden. Bauern ist das Wohl ihres Viehs am wichtigsten, sie stören sich nur an Kängurus, wenn ihre Kühe nicht genügend zu fressen haben. Und für Tierschützer wiederum ist jedes getötete Känguru eines zu viel.»

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren