Weisses Gold

Auf den Spuren der Salzgräber

Über 40 Kilometer lang ist das Labyrinth im dunklen Bergwerk bei Bex. Wer schon immer mit einem Minenfahrzeug in die Tiefen eines Salzbergwerkes fahren wollte, ist hier in der ältesten noch aktiven Mine der Schweiz goldrichtig.

Es ist dunkel. Links und rechts kalte Wände, die Wahl eines Pullis war richtig. In der feuchten Luft hängt dieser leichte Schwefelgeruch. Das Minenfahrzeug rattert knarrend über die Schienen – mehr als eineinhalb Kilometer tief in den Berg hinein. Heute arbeiten hier noch drei Menschen, im frühen 19. Jahrhundert waren es während eines Zeitraums von 44 Jahren 120. Sie arbeiteten Tag und Nacht dort.

Die Technik verbesserte nicht nur die Effizienz des Bergwerkbetriebs, sondern insbesondere auch die Arbeitsbedingungen. Zwei Stunden geht die ganze Tour durch die Mine im waadtländischen Bex. Gezeigt wird dabei nur ein kleiner Teil des über 40 Kilometer langen und dunklen Labyrinths aus Gängen, Stollen, Schächten und Auffangbecken.

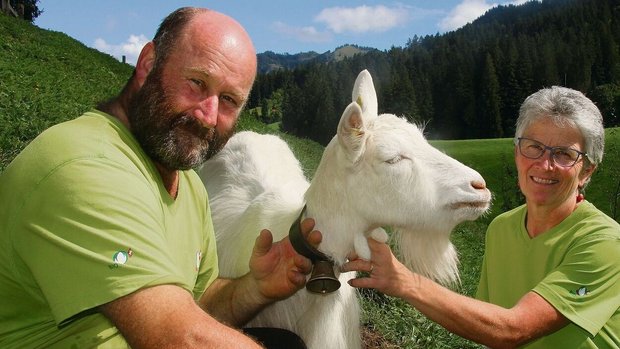

Auf der Tour bleibt den Besucherinnen mehr als einmal die Spucke weg. Spätestens wenn die Guides erzählen, dass ein Teil der alten Minen von Handabgetragen wurde – mit einem Vortrieb von rund fünf Metern pro Monat. Eine beeindruckende Vorstellung, vor allem während der Fahrt im kleinen silbrigen Zug der Mineure durch diese Gänge. Die Geschichte des Salzes aus Bex geht sehr weit zurück: Einer Legende zufolge bevorzugten die Ziegen eines Geissenhirten zwei Quellen oberhalb von Bex – sie waren salzig. Er habe im Jahr 1554 damit begonnen, dieses Wasser zu verdunsten, um Salz zu gewinnen.

Der erste Stollen wurde 1680 von Jean Day gebaut, in welchem er auch sogleich salziges Quellwasser gefunden hatte. Bis heute wird dieser Stollenbau in der Mine vorangetrieben. Dem salzigen Quellwasser begegnet man auch auf der Tour. Ein kleiner Wasserfall stösst aus der Wand und wird in einem Brunnen aufgefangen. Wer den Finger in das kühle Nass hält und kostet, wird überrascht – die Mundwinkel ziehen sich zusammen: salziger als erwartet. Damals wurde das Quellwasser den Berg hinunter in die Salinen geleitet und dort in mehreren Schritten konzentriert und eingedampft, bis das weisse Gold aus der Flüssigkeit hervorkam. Beim Bau des ersten Stollens ging man davon aus, dass im Berg eine Art grosser Zylinder aus massivem Salz zu finden sei. Das hiess, wenn im Stollen kein salziges Quellwasser mehr sprudelte, wurde einfach weiter unten ein Stollen gebaut. So zumindest die Vorstellung von damals. Die Realität der Mine zeigte aber eine ganz andere.

In den Fussstapfen von Rousseau

Doch nun zum Anfang des Rundgangs: Guide und Besuchende treffen sich gleich vor der Boutique,einem orangen Häuschen, in welchem bereits die Luft würzig riecht. Die Führerinnen erklären den grössten Teil der Tour auf Französisch. Deutschschweizer Gruppen werden aber auch von Deutsch sprechenden Guides in die Minen begleitet. Und die Audioguides erfüllen auch ihren Zweck. Gemeinsam begibt man sich zum Eingang der «Mine du Bouillet» und landet nach einem kurzen Fussmarsch im «Réservoir Rond», einem kreisrunden steinernen Saal im Innern des Berges, der einst als Salzwasser-Reservoir diente und in den 1970er-Jahren zu einem ersten Erlebnisraum umfunktioniert wurde. Ein kurzer Film gibt einen ersten Einblick in die lange Geschichte der Minen und Salinen von Bex. Weiter durch das ehemalige Salzwasser-Reservoir «Marie-Louise», dieses wurde nach dem Besuch der Kaiserin 1814 so benannt. Sie war aber nicht die einzige renommierte Persönlichkeit, die die Minen von Bex besuchte: Auch Jean-Jacques Rousseau und Alexandre Dumas machten einen oder mehrere Abstecher hier her.

Mitten in der Dunkelheit erscheint ein kleiner, beleuchteter Bahnhof mit einem Miniatur-Zug. Die silberne Hülle des Minenfahrzeugs spiegelt das Licht der Scheinwerfer. Damit rattern Besuchenden in die Tiefen des Berges zur ehemaligen Abbauzone namens «Bouillet» – das ist der heute für Besuchende zugängliche Teil des Bergwerks. Die weiteren Zonen der Minen erstrecken sich über mehrere Stockwerke – mehr als 150 Höhenmeter, Hunderte von Treppenstufen in die Höhe und in die Tiefe. Die Mine besteht aus engen Gängen und grossen Sälen. In der «Grande Gallerie» und im «Salle de Cristaux», wo früher Salz aus dem Gestein gelöst wurde, stehen mittlerweile Museumsgegenstände, beleuchtet von Lampen aus grossen massiven quadratischen Salzblöcken – ein Sinnbild für den menschlichen Salzkonsum. Einen solchen Block Salz konsumiert ein Mensch während seiner ganzen Lebenszeit.

In dem grossen Saal sind nicht nur massette und cisette, mit denen das Gestein abgetragen wurde, sondern auch eine Art hölzerner Rucksack zu finden. Mit ihm wurde das Gestein zutage geführt. Die Konstruktion wiegt ohne Inhalt schon zwölf Kilogramm, gefüllt um die vierzig – Minenarbeit war sehr harte Knochenarbeit. Damit die Luft in den Stollen nicht knapp wurde, bliess jemand die ganze Schicht lang Luft in den Schacht. Lange Holzröhren wanden sich durch die Schächte, an der Bergoberfläche war ein grosser Blasbalg daran angebracht, mit dem Luft in die Tiefen des Berges gepumpt wurde.

[IMG 2]

Wie kommt das Salz da raus?

In der Ausbeutungszone «Bouillet» erklären die Guides, wie das Salz im Berg nun in der Küche oder der Industrie landen konnte. Im Verlauf der Geschichte entwickelte sich das Verfahren der Salzgewinnung ständig. Eine erste grosse Erleichterung im Bergbau war das Schwarzpulver. Nun mussten Minenarbeiter mit dem Meissel nur noch die Löcher für die Ladung in das Gestein schlagen.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Bex damit begonnen, auch das Gestein auszulaugen. Konkret: Es wurde gezielt gesprengt, um grosse Brocken von Gestein zu erhalten. Diese wurden danach mithilfe der chiens de mines, den Minenwagen, in grosse Säle gebracht, in welchen das Gestein mit dem nur leicht salzigen Quellwasser übergossen und damit das Salz aus dem Gestein gelöst wurde. Das Ganze fand im Inneren des Berges statt; dafür wurden riesige Säle in den Berg gesprengt. Die Decken teilweise so hoch wie Kathedralen.

Eine unermessliche Revolution, schon fast ein Wunder für die Mine, waren Bohrmaschinen. Mit ihnen mussten nicht mehr ewig lange Stollen gebaut werden, um nach Salz zu suchen, sondern es konnte gezielt danach gebohrt werden. In den 1960er-Jahren kam noch eine weitere entscheidende Revolution dazu: das Injektionsverfahren. Dabei werden Löcher in das Gestein gebohrt und das Salz mit Quellwasser aus dem Gestein gelöst. Dieses Verfahren wurde so optimiert, dass das Gestein Tag und Nacht ausgelaugt werden konnte. Mit dem Injektionsverfahren brach für die Mine in Bex eine neue Ära an, die Produktion steigerte sich von 8000 auf zirka 30 000 Tonnen Salz pro Jahr.

Am Ende eines langen Stollens ist ein Injektionsbohrer zu sehen. An der Steindecke darüber glitzern salzige Tropfsteine: Die Wände hier schwitzen salzig. Was nicht ganz so glitzernd ist, ist die Geschichte der Minen von Bex. Diese ist von Rückschlägen und viel harter Arbeit geprägt; aber auch von enormen technischen Fortschritten und unglaublicher Manpower. Drei Jahrhunderte brauchte es, um das Salz und das Salzwasser für die nächsten 200 Jahre zu sichern. Beim Verlassen der Mine blendet das Tageslicht enorm, die Haut fühlt sich aber wunderbar an: Die feuchte, schwefelhaltige Luft hat Wunder bewirkt.

Anreise zur Mine

Die Mine liegt oberhalb von Bex im Waadtländer Chablais, an der Grenze zum Kanton Wallis. Mit dem Auto ist die Anfahrt einfach: nur darauf achten, dass zu den «Mines de Sel de Bex & Boutique» an der Route des Mines de Sel 55, 1880 Bex, gefahren wird. Die Anreise mit dem öV gestaltet sich etwas schwieriger, ist aber machbar. Mit dem Zug bis Aigle und danach mit dem Bus bis Le Dévens. Beim Einsteigen muss dem Busfahrer kurz die Haltestelle genannt werden. Von dort aus ist es ein fünfzehn- bis zwanzigminütiger Marsch den Berg hoch – wunderschön an der plätschernden Gryonne entlang. Am Wochenende und an Feiertagen fährt mehrmals pro Tag ein Bus von Bex aus direkt zum Eingang des Bergwerks hoch. Sportliche können auch von Aigle oder Bex aus wandern. Für die Rückreise muss der Busfahrer im Voraus informiert werden, am besten ruft man fünfzehn Minuten vor Abfahrt an. Die Telefonnummer des Buses ist in der SBB-Verbindung gut ersichtlich. Ab 2025 soll es jedoch einen Shuttle-Bus von Bex aus direkt zu den Minen geben.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren