Black Beauty aus den Tessiner Alpen

Warum die Ziegenrasse Nera Verzasca immer seltener wird

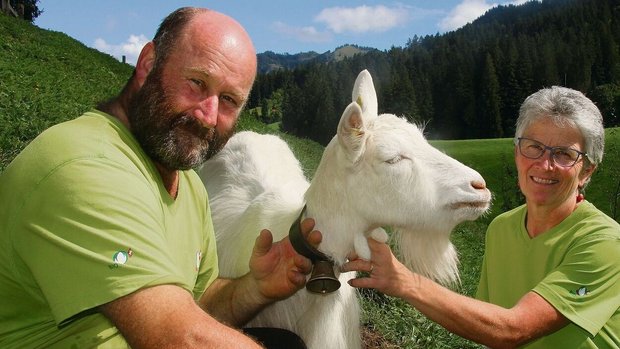

Die Nera Verzasca sind grosse Ziegen mit kräftigen Hörnern, die trittsicher durchs Gelände marschieren. In ihrer Tessiner Heimat sind sie berühmt und dennoch gibt es immer weniger von ihnen. Der Schweizerische Ziegenzuchtverband und eine Interessengemeinschaft haben es sich zum Ziel gesetzt, die Bekanntheit der schwarzen Geissen zu erhöhen.

Eine Schar Ziegen tummelt sich im ziemlich steilen Gelände, Weisse und Braune sowie Weisse mit schwarzen Markierungen und Schwarze mit weissen Streifen im Gesicht. Doch aus der Gruppe ragen 80 Zentimeter grosse, muskulöse, pechschwarze Ziegen mit stechend gelben Augen, kräftigen Bärten und noch mächtigeren Hörnern heraus, die temperamentvoll und wieselflink den Hang auf und ab jagen. Nera Verzasca heisst die Rasse, die in den Tessiner Bergen zu Hause ist.

Wie der Name sagt, stammt sie aus dem Verzascatal und den umliegenden Gebieten. Weit verbreitet ist sie heute bei Biasca, in der unteren Leventina und im Malcantone – karge Regionen, in denen selten Regen fällt. An diese Bedingungen ist die Nera Verzasca perfekt angepasst. Sie kommt mit Hitze zurecht, aber dank der im Herbst gewachsenen dichten Unterwolle unter dem kurzen Fell auch mit bitterer Kälte. Den Sommer verbringen die mit starkem Herdentrieb ausgestatteten Ziegen hoch oben in den Bergen.

Hier können sie ihren unbändigen Freiheitsdrang ausleben und die Geissen geben ihren Gitzi alles Wissen weiter – etwa, wie sie steile Hänge hinaufklettern. In einem Youtube-Video spricht ein Besitzer lachend vom «Allradmodell unter den Ziegen». Ihre Bewegungsfreude macht die eigensinnige Nera Verzasca allerdings ungeeignet für die Haltung im Stall. Deshalb braucht sie auch im Winterquartier im Tal täglich Auslauf.

Die Rolle der Ziege im Tessin

Das mehrheitlich freie Leben und die jahrzehntelange strenge Selektion der Tessiner Züchter förderten Robustheit und Widerstandsfähigkeit der Rasse. Ziegen spielen im Südkanton seit jeher eine wichtige Rolle. Als klassische Zweinutzungsziege garantierte die «Kuh des kleinen Mannes» den mausarmen Menschen bis ins frühe 20. Jahrhundert ein Mindestmass an Milch und Fleisch. So ist ihre durchschnittliche Milchleistung von 480 Kilogramm pro Laktation beachtlich.

Aus der Milch stellen die Älplerinnen Spezialitäten wie Büscion, Robiola oder Formagella her. Im Tessin sind sie sehr beliebt, während Geisskäse in der Deutschschweiz und in der Romandie nur eine untergeordnete Rolle spielt. In einer noch kleineren Nische verharrt das Fleisch. Die allermeisten Schweizerinnen und Schweizer tun sich schwer mit der Vorstellung, Ziegenfleisch zu essen.

Aus dem früheren Armeleuteessen ist längst eine rare Spezialität geworden. 60 Gramm Ziegenfleisch weist die Statistik des Fachverbandes Proviande pro Person für 2021 aus. Einzig im Tessin gehört ein Ostergitzi in vielen Haushalten auf die Festtagstafel. Dafür bekommt ein Halter auch einen guten Preis. 180 Franken oder mehr sind es laut Kurt Pfister – und damit deutlich mehr als in der Restschweiz.

Trotz Vorzügen vom Aussterben bedroht

Pfister setzt sich seit Langem für den Erhalt der Nera Verzasca und anderer seltener Ziegenrassen ein. Bis 2021 leitete der Berner die Kommission zur Förderung gefährdeter Rassen des Schweizerischen Ziegenzuchtverbandes. Vom Bundesamt für Landwirtschaft finanziell unterstützt, gab es beispielsweise Geld für die Haltung von Böcken und eigenen Bockweiden.

Diese Bemühungen und all ihren Vorzügen zum Trotz ist die Nera Verzasca vom Aussterben bedroht. Die Population ging in den vergangenen Jahren dramatisch zurück. Zählte das Herdebuch zu Beginn der Erhaltungsprojekte gut 1400 Tiere, waren es Mitte 2022 gerade noch 685 Geissen und 66 Böcke. 397 der 751 Verzascaziegen waren im Tessin registriert. Doch auch in ihrer Heimat haben die Bestände der schwarzen Geissen konstant abgenommen.

Die Ursachen dafür sind vielfältig. «Ein zentraler Grund ist die veränderte Struktur in der Landwirtschaft, auch im Tessin gibt es immer weniger kleine Betriebe», erklärt Pfister und nennt das Beispiel eines 80-Jährigen, bei dem die Weiterführung der Ziegenhaltung nicht garantiert ist, wenn er dereinst aufhört. Die Überalterung der Halter und Züchter ist in der Schweiz gerade bei den Kleinwiederkäuern Ziege und Schaf gross.

Dies war bereits 2020 bei der Einführung der Ohrmarkenpflicht und der Registrierung der Tiere bei der Tierverkehrsdatenbank TVD per Computer ein Thema. Auch Pfister erwähnt es: «All diese digitalen Meldeverfahren sind grosse Hürden und mit viel zusätzlichem Aufwand verbunden, den verschiedene Züchter nicht gerne mitmachen.» Kleine Betriebe hören auf oder sind lieber keine Herdebuchbetriebe.

Kommt hinzu, dass in vielen Herden verschiedene Rassen gemeinsam auf der Alp sömmern und dass auch die Böcke mit von der Partie sind. Dies sei ein negativer Aspekt der freien Weidehaltung, da sie Raum lasse für alle Arten von Kreuzungen. «Geld gibt es nur für reinrassige Herdebuchtiere und nicht für Kreuzungen», erklärt Pfister.

Verzascaziegen für grosse Betriebe

Ein weiteres Problem für viele sind schliesslich auch die Tierschutzauflagen für die Ställe. Sie müssen hell sein und den temperamentvollen Ziegen mit ihren grossen Hörnern genug Platz bieten. Im Tessin stellt sich manch ein Ziegenhalter die Frage, ob sich der Umbau zu einem Laufstall zum Beispiel für sieben Ziegen lohnt. Zu rechnen beginnen aber auch jene Besitzer, in deren Ställen künftig 25 statt heute 50 Ziegen miteinander überwintern dürfen. Aus all diesen Gründen stellen immer mehr Betriebe die Ziegenhaltung ein.

Dennoch setzt sich Kurt Pfister, den sie in der Szene liebevoll «Mister Gefährdete Rassen» nennen, weiter für die Tessiner Ziegen ein. Vor einigen Jahren gründete er die «IG Nera Verzasca», einen lockeren Zusammenschluss von Züchtern aus dem Tessin und aus der Deutschschweiz sowie eines Vertreters des Südkantons. Sie zeigen ihre stolzen, grossen Ziegen an mehreren Ausstellungen, um sie auch nördlich der Alpen bekannter zu machen.

Zudem hat Pfister die Idee entwickelt, dass Züchter grosser Betriebe mit anderen im Herdebuch registrierten Rassen jeweils zwei bis drei Verzascaziegen dazunehmen und mit dieser kleinen Gruppe parallel weiterzüchten. «Wenn das etwa fünfzig machen, hätten wir schon annähernd wieder tausend Nera Verzasca.» Das Ziel aller Bemühungen ist, die Population wieder zu erhöhen. Nur so hält man Inzucht auf möglichst niedrigem Niveau – und bewahrt eine urtümliche Tessiner Ziegenrasse vor dem Aussterben.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren