Das Schwein muss kein Massenprodukt sein

Sauwohl in Sulz

Auf einem Schweizer Bauernhof durchwühlten im Mittelalter kaum mehr als drei Schweine die Weide. Mit der Industrialisierung wurden die immer grösser und schwerer gezüchteten Tiere in Stallungen untergebracht, ihre Haltung zunehmend stärker automatisiert. Ein innovatives Geschwisterpaar zeigt, dass Schweine keine Massenware sein müssen und eine wirtschaftliche Schweinezucht mit mehr Tierwohl funktionieren kann.

Das begehrteste und auch teuerste Fleisch der Schweiz? Nicht etwa ein Filet vom edlen Wagyu-Rind, sondern Schweinefleisch. Über 2000 Jahre lang, nämlich von der Römerzeit bis ins Industriezeitalter, war Schweinefleisch hierzulande tatsächlich exquisiter als Rindfleisch. Im Mittelalter liefen die Schweine in den Städten frei umher und vertilgten den Abfall. Und auf dem Land trieb man die Tiere im Herbst zur Eichel- oder Buchenmast in die Wälder. Kaum mehr als zwei bis drei der klein-gewachsenen und wildschweinähnlichen adulten Tiere lebten damals auf einem Bauernhof. Dort gab es für sie ausser den Waldfrüchten nur Grünfutter zu fressen. Viel zu wertvoll war das Getreide, um es als Schweinefutter zu verwenden. Rund zwei Jahre mussten sich die Bauersleute gedulden, um am Schlachttag frische Würste geniessen zu können und im darauffolgenden Jahr etwas Speck für die Suppe oder etwas Schmalz aufs Brot zu haben.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann allerdings die Transformation des Schweinefleisches hin zum preiswerten Massenprodukt. Dann setzte die leistungsorientierte und industrialisierte Schweinehaltung ein. Die Zucht von Tieren, die ein möglichst hohes Schlachtgewicht innerhalb einer nur geringen Zeitspanne erreichen, nahm in England ihren Anfang. Schweine der Yorkshire-Rasse wurden bald in die Schweiz importiert. Durch deren Einkreuzung entstanden die heute alles dominierenden beiden Schweizer Schweinerassen: das Veredelte Landschwein und das Edelschwein. «Legte ein Mastschwein um 1800 im Monat zweieinhalb Kilo zu, sind es 200 Jahre später 19 Kilo», sagt Dominik Flammer, der sich auf die Entwicklungsgeschichte und die Erkundung von Lebensmitteln spezialisiert hat. Er zeichnete für das Schweizer Genussmagazin «Marmite» die Historie der borstigen Hoftiere nach. Dort zeigt er mit Wehmut auf, wie sich keine andere Nutztiergruppe so radikal veränderte wie das Schwein. Die zahlreichen lokalen, vielgestaltigen Landrassen und -schläge mit ihren unterschiedlichen Charakteristika wurden gnadenlos von den beiden neu kreierten Leistungsrassen verdrängt. Die Schweizer Schweinezucht hatte eine markante Effizienzsteigerung erreicht, wodurch einer breiteren Bevölkerungsschicht dieses Fleisch zugänglich wurde. Heute dominieren die grossrahmigen und fast ausnahmslos rosafarbenen Zucht- und Mastschweine unser Landschaftsbild.

Herausfordernde Haltung

Wobei, wirklich zu Gesicht bekommt die Bevölkerung die insgesamt 1,35 Millionen Schweine, die laut der Agrardatenerhebung des Bundesamtes für Statistik vom Jahr 2022 auf 5467 Betrieben in der Schweiz leben, seltener als andere Nutztiere. Denn sie sind grossmehrheitlich in Ställen gehalten. Die Freilandhaltung von Schweinen ist in der Schweiz eine Nischenproduktion. Der Bioanteil beim Schweinefleisch liegt bei ungefähr zwei Prozent des Gesamtmarktes. Durch klimatische und traditionelle Gegebenheiten, den grossen Landanspruch und gesetzliche Auflagen, beispielsweise im Bereich des Gewässer- und Tierschutzes, stellt das Errichten und Betreiben einer Freilandhaltung eine Herausforderung dar, so das FiBL. Immerhin 60 Prozent der Mastschweine und 74 Prozent der Galtsauen, so werden trächtige Muttersauen bezeichnet, profitieren von einem permanenten Auslauf, sagt Ursula Läderach, Verantwortliche Marketing und Kommunikation von Suisseporcs, dem Schweizerischen Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband. 1997 wurde bei uns in der Schweiz die Haltung in Kastenständen verboten und seit 2008 gilt ein Verbot für Vollspaltenböden in Schweinemastbetrieben. Die Schweiz und Norwegen sind weltweit die einzigen zwei Länder, welche die Haltung in Kastenständen verbieten, und im EU-Raum ist die Haltung auf Vollspaltenböden nach wie vor Standard. Dennoch kann bei nicht einmal einem Quadratmeter Raum für eine Sau von 100 Kilogramm und zweieinhalb Quadratmeter für eine Galtsau mit über 200 Kilogramm Gewicht nicht von grosszügigen Platzverhältnissen gesprochen werden. Diese Bedingungen gelten für 32 Prozent der Schweine in der Schweiz, präzisiert Ursula Läderach. Rund 68 Prozent der Mastschweine leben in besonders tierfreundlichen Haltungssystemen und wie oben erwähnt können viele Tiere zusätzlichen Auslauf ins Freie (RAUS-Programm) geniessen.

Die Geruchsemmission, die von einem Mastbetrieb mit hierzulande durchschnittlich 220 Schweinen ausgeht, ist gross. Weshalb dieses Tier, das einerseits als Glückssymbol angesehen wird, andererseits – zu Unrecht – als unrein verschrien ist und unter einem Imageproblem leidet. Befeuert wird dies momentan auch von Fernsehsendungen. Die SRF-Dokumentation «Unser tägliches Fleisch» zeigt auf, wie die intensive Schweinehaltung im Kanton Luzern zu Umweltproblemen führt. Und die Reportage mit dem Titel «Stunk wegen Schweinegestank» begleitet ein Projekt, das im luzernischen Hohenrain den Schweinegestank mindern soll, wegen verhärteter Fronten jedoch nicht ins Rollen kommt. «Diese Berichte vermitteln kein umfassendes Bild», sagt Ursula Läderach. In den vergangenen 30 Jahren wurden bei den Schweinen 49 Prozent des Ammoniakausstosses reduziert und auch beim Phosphoranfall habe es massive Reduktionen gegeben. Erreicht wird dies beispielsweise durch den Einbau von Luftwäschern in die Schweineställe und Phasenfütterung.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

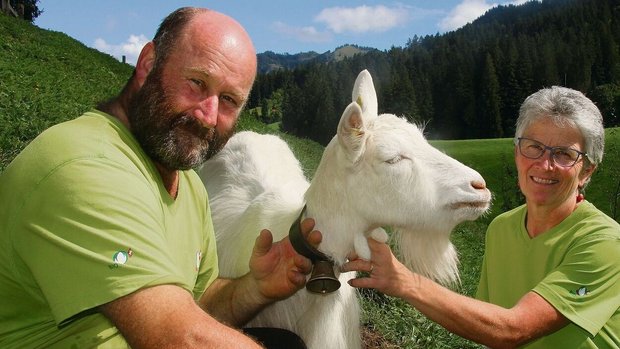

Antonia und Gabriel Ruckli wollen diesem Imageproblem anders entgegenwirken. Auf ihrem Hof im luzernischen Sulz, hoch über dem Baldeggersee, tüfteln die beiden konstant an alternativen Fütterungs- und Haltungsgsformen ihrer 120 Zuchtsauen, den Mastschweinen, Ferkeln und Ebern. «Unser grosses Ziel ist es, Systeme zu entwickeln, die sich am natürlichen Verhalten der Schweine orientieren, die aber gleich-zeitig arbeitswirtschaftlich gut funktionieren und uns Freude bei der Arbeit machen», sagt Gabriel Ruckli. Für die Geschwister gehören die Schweine zum Kreislauf in der Landwirtschaft. Aber für sie ist es eine Prämisse, qualitativ gutes Fleisch und sicher keine Massenware zu produzieren.

«Während unseres Studiums haben wir beide verschiedene Schweinehaltungs- und Fütterungssysteme kennengelernt und hatten dann auch die Möglichkeit, diese zu Hause umzusetzen.» Antonia Ruckli hat an der ETH Zürich und an der Wageningen Universität in den Niederlanden Agronomie studiert. Ihre Masterarbeit verfasste sie über die Gruppenhaltung laktierender Sauen. Danach promovierte sie an der Universität für Bodenkultur BOKU in Wien in einem Projekt über nachhaltige Schweinehaltung. Aktuell macht sie ein Postdoc am Zentrum für Tiergerechte Haltung in Tänikon zu Hitzestress bei Schweinen. Auch ihr jüngerer Bruder Gabriel hat sich den Schweinen verschrieben. Während seines Agronomiestudiums an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen vertiefte er sich in den Pflanzenbau und die Nutztierfütterung. Zudem ist er in den Junglandwirtekommissionen Zentralschweiz und Schweiz sehr aktiv und setzt sich für eine nachhaltig produzierende Landwirtschaft ein.

Die Geschwister hatten den Mut und genügend Elan, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Ihre Eltern, von denen sie den Hof im vergangenen Jahr übernommen haben, unterstützen sie dabei tatkräftig. Vater Anton Ruckli ist zu 100 Prozent auf dem Hof angestellt. «Praktisch ist, dass wir alles selbst umgestalten können, ein ehemaliger Mitarbeiter hilft uns jeweils, wenn wir wieder eine neue Vision haben», sagt Gabriel Ruckli. Sie befänden sich in einem fortlaufenden Prozess, die Ställe für eine möglichst tierfreundliche Haltung zu optimieren. Hier sei früher der Anbindestall für die Milchkühe gewesen, nun kümmern sich darin jeweils mehrere Muttersauen gemeinsam um ihren Nachwuchs, erklärt der junge Agronom beim Eintreten ins Schweinereich.

Dies ist eine von zwei in der Schweinehaltung bahnbrechenden Ideen, welche sie umgesetzt haben: die Gruppenhaltung von säugenden Muttersauen und die Fütterung einer sogenannten Totalen Mischration, kurz TMR. Während sich Zuchtsauen bei den konventionellen Futtersystemen während wenigen Minuten pro Tag mit Fressen von Kraftfutter beschäftigen, besteht die Mischration auf dem Betrieb der Rucklis zum grössten Teil aus Raufutter – im Sommer Gras und im Winter Silage – sowie Heu zur Verbesserung der Struktur. «Wir haben bei den trächtigen Sauen 50 Prozent des Kraftfutters reduziert und mit Raufutter ersetzt, so sind die Tiere den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt», sagt Gabriel Ruckli. Bei einem Augenschein im Freilaufstall mit grosser, dick eingestreuter Liegefläche kann man schön beobachten, wie einige der Sauen genüsslich an der TMR fressen, während die anderen ruhig vor sich hindösen. Zudem marschieren einige Schweine vertrauensvoll auf die Besucher zu. «Wir verbringen täglich viele Stunden mit den Tieren im Stall, dabei entsteht eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe», sagt Antonia Ruckli und schwärmt davon, wie schlau und neugierig ihre Damen sind.

Bei der von ihnen umgesetzten Fütterung, die sonst vorwiegend bei Rindern angewendet wird, steht aber auch der ökologische Gedanke mit im Vordergrund. Einen grossen Teil Weizen, Gerste, Hafer und Triticale bauen die Rucklis selber an oder aber sie beziehen das Getreide von den Nachbarbetrieben. «So entsteht ein Mehrwert für die Region», erklärt Gabriel Ruckli, der auf dem Sonnenhof sogar eine eigene Futtermühle eingerichtet hat. Beim Griff in die Futtermischung fallen die Karottenstücke auf. Dies sei ein erster Schritt, um vermehrt auch Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie ins Schweinefutter zu integrieren und so diesen Kreislauf zu schliessen, sagt Antonia Ruckli. Sogar finanziell zahlt sich das innovative Fütterungskonzept aus, denn es muss wesentlich weniger in den Ankauf von Getreide investiert werden.

Schweinekindergarten

Auf dem Sonnenhof verbringen drei bis vier Muttersauen die ersten acht Wochen mit ihren Neugeborenen in einem gemeinsamen Stallabteil. «Unser Gruppen-säugesystem funktioniert wie ein Kindergarten», sagt Antonia Ruckli schmunzelnd. In der herkömmlichen Landwirtschaft werden Ferkel meist nur vier Wochen gesäugt beziehungsweise sechs Wochen in der biologischen Landwirtschaft. In der freien Natur wären 12 bis 20 Wochen üblich.

Jeweils morgens stehen die Muttertiere der Rucklis aber erwartungsvoll am Ausgang ihrer Stallung. Jetzt ist nämlich ein mehrstündiges Rendez-vous mit dem Eber angesagt. Dieser sorgt dafür, dass die Sauen bereits nach wenigen Tagen wieder rauschig werden – also bereit sind, um erneut belegt zu werden. So könne eine gleiche Reproduktionsleistung erreicht werden wie auf Betrieben, wo die Ferkel mit vier Wochen abgesetzt werden. Ein zusätzliches Plus ist, dass bei den Ferkeln kaum gesundheitliche Absetzprobleme wie Durchfall oder Ödeme auftreten.

Rucklis Schweine sind nicht nur während ihren Besuchen beim Eber viel auf den Beinen. Auch bei den trächtigen Sauen ist für Bewegung gesorgt. Deren Stallabteil ist nämlich extra so angelegt, dass die Tiere zwischen den Futtertrögen, der Liegehalle und der Wasserstelle relativ weite Wege zurücklegen. «Unsere Schweine müssen sportlich sein, das ist aber zuträglich für ein problemloses Abferkeln», so Gabriel Ruckli.

So glänzen die Sonnenhof-Schweine mit bester Gesundheit. Zu Antibiotika würden sie nur noch sehr selten für Einzeltierbehandlungen greifen, sagt Antonia Ruckli. Allgemein habe der Antibiotikaeinsatz bei den Schweinen in den vergangenen Jahren stark reduziert werden können, so Ursula Läderach von Suisseporcs. Gemäss eines Bericht des Informationssystems zum Antibiotikaeinsatz verfasst vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV sind bei den Schweinen zwischen 2020 bis 2022 die Antibiotika um gut 47 Prozent und die kritischen Antibiotika gar um 61 Prozent reduziert worden.

«Genügend Beschäftigung, genügend Platz und die Möglichkeit, ihr natürliches Verhalten auszuleben, so lautet unsere Lösung für glückliche Schweine», sagt Antonia Ruckli. Eine besondere Freude sei es jeweils, zuzusehen, wenn die Sauen übermütig über die Weide tollen und mit ihrem Rüssel die Erde durchwühlen. Denn auf dem Sonnenhof dürfen nicht nur die Menschen, sondern auch die Schweine, wenn es denn die Witterung zulässt, die aussergewöhnliche Seesicht geniessen. Solche Momente voller Lebensfreude würden für den Aufwand, den die unkonventionelle Haltungsform mit sich bringt, und das Lehrgeld, das man bei deren Erprobung zahlen muss, mehr als entschädigen, darüber sind sich die Ruckli-Geschwister einig. Einen Schweinezuchtbetrieb, der ihnen als Vorbild dient und gewisse Erfahrungswerte liefert, hätten sie nicht. Die Chancen stehen aber gut, dass sie zu einem Referenzbetrieb für eine innovative und artgerechte Schweinehaltung werden. An Ideen mangelt es nicht. «Als Nächstes möchten wir den Mastsauenstall weiterentwickeln und die Herausforderung angehen, den Ackerbau möglichst ohne Pflanzenschutzmittel umzusetzen», sagt Gabriel Ruckli beim Abschied.

Mit gutem Gewissen geniessen

Mein Schwein

Fabio Müller hält Schweine seit 16 Jahren das ganze Jahr in kleinen Gruppen auf riesigen Weiden. Die Schweizer Edelschweine und die Duroc-Schweine können nach Herzenslust wühlen und suhlen. Sein Label «Mein Schwein» steht für Tierwohl und Transparenz. Wer bei Mein Schwein Fleisch bezieht, beteiligt sich zu einem Viertel oder gar einer Hälfte an einem Schwein. Man bestellt im Voraus und erhält einige Monate später ein portioniertes Mischpacket.

mein-schwein.ch

Wiesenschwein

Die Wiesenschwein-Anlagen werden so konstruiert, dass die Schweine verschiedene Freilaufflächen und Angebote gestaffelt nutzen können, vollautomatisch dank der Anwendung modernster Technologien. Die Wiesenschweine teilen sich zusätzlich zu den üblichen Stall- und Balkonflächen einen überdachten Spielplatz mit Pool und eine Wiese mit Wühlbereich unter schattenspendenden Bäumen. Bisher drei Produzenten aus dem Raum Luzern beliefern ausgewählte Migros-Filialen und die Gastronomie mit dem Fleisch der Schweine, die ein abwechslungsreiches und artgerechtes Leben geniessen durften.

wiesenschwein.ch

Saugut!

Die Marke «Saugut!» mit dem Botschafter-Projekt von Suisseporcs bietet die Gelegenheit, fünf Bauernhöfe mit Schweinehaltung zu besuchen. Die Familien geben Einblick in ihre Tätigkeit und öffnen die Türen zum Schweinestall, sodass sich jeder selbst ein Bild machen kann. Für einen Besuch als Gruppe oder Schulklasse auf einem Saugut!-Betrieb wendet man sich an:

info@suisseporcs.ch oder Tel. 041 495 65 90

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren